北欧を代表するインテリアブランド、アルテックは、建築家のアルヴァ・アアルト、アイノ・アアルト、アートコレクターのマイレ・グリクセン、美術史家のニルス=グスタフ・ハールの4人によって1935年にヘルシンキで設立された。創業者たちは、家具を販売することだけでなく、展示会や啓蒙活動によってモダニズム文化を促進することを目指した。アルテックは2015年に創業から80周年を迎えた。今回は、今でもアルテックのブランド自体がプロジェクトなどすべての活動のガイドラインになっている創業当初のマニフェスト、伝統的な曲げ木の技法、アイコニックなスツール 60を初めとするアアルトの名作、アルテックのフィロソフィーに共感する国際色豊かなデザイナーの名品を特集。

Art & Technology

左からアアルト夫妻、美術史家のニルス=グスタフ・ハール、アートコレクターのマイレ・グリクセン

Artekは、Art(芸術)とTechnology(技術)に由来して名付けられた造語。1920年代のモダニズムが目指した「アートとテクノロジーの融合」に共感し、そのキーワードを社名に込めた。アルテックの創業者たちは、芸術と技術の融合を試みてモダンで機能的な家具の追求をした。そしてアアルトによって新しく開発された曲げ木の技術により、フィンランド産のバーチ材を鉄にかわる丈夫でモダンな素材として確立した。

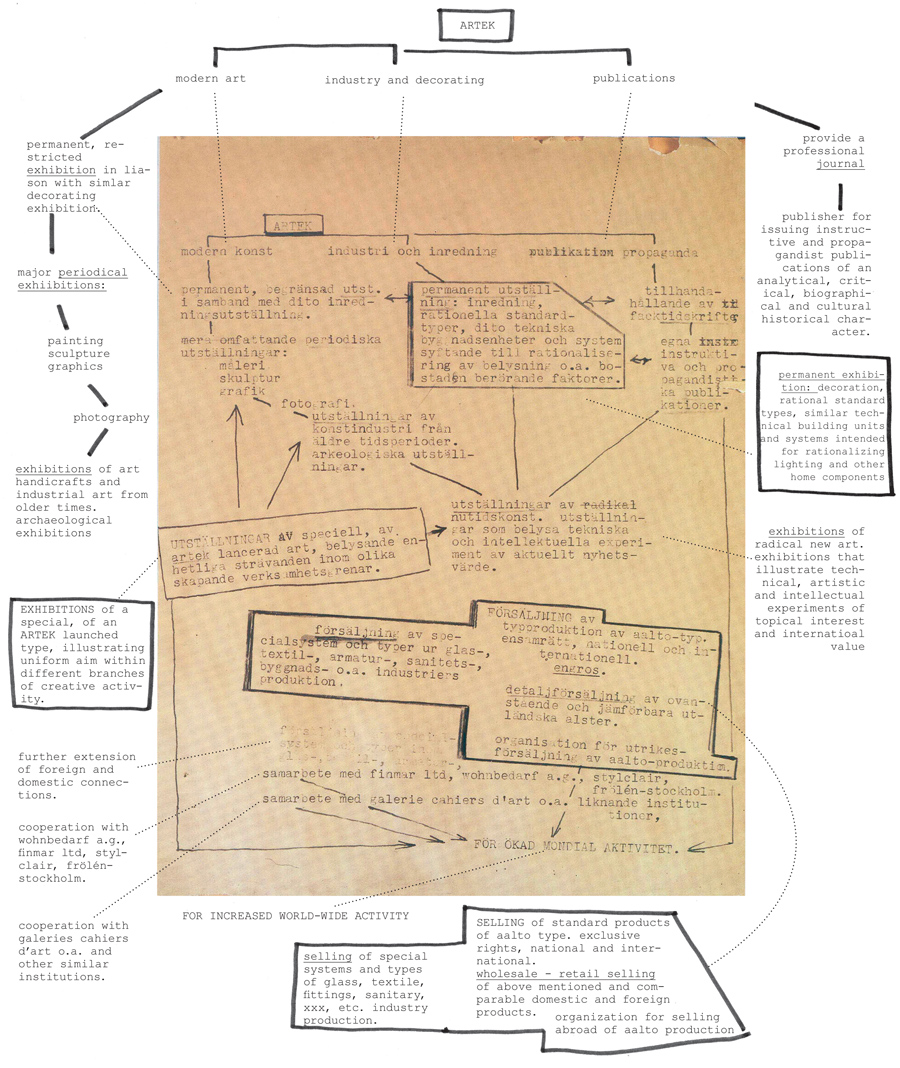

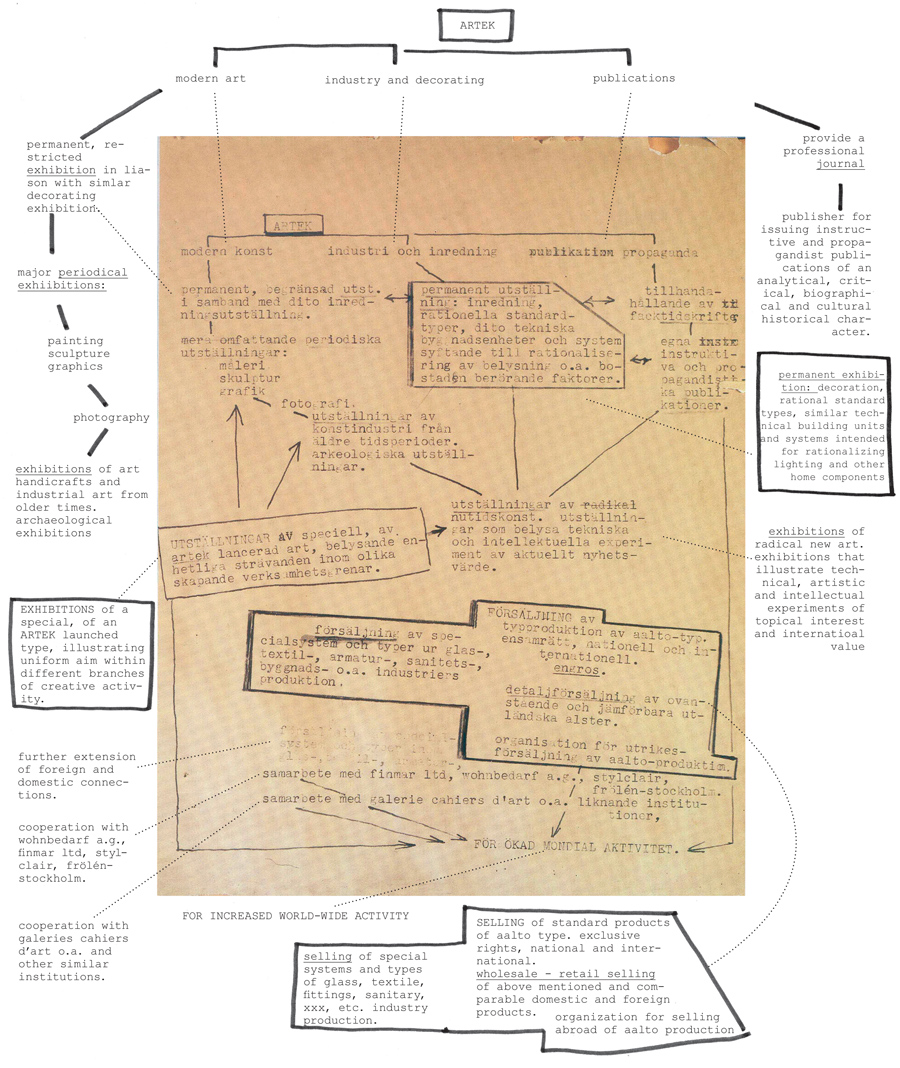

マニフェスト

フィンランド語とスウェーデン語で表記された創業当初のマニフェスト。

1935年、創業者たちは単なる家具メーカーを超えるミッションと目標を定めた。彼らは芸術、文化、教育を結びつけることで、よりよい暮らしをもたらすというビジョンを描いていた。アアルト夫妻、マイレ・グリクセン、ニルス=グスタフ・ハールの4人にとってアルテックは、家具、インテリア、アート、工芸の提案と同時に、アルテックのヴィジョンを伝え広める啓蒙の場でもあった。1936年、ヘルシンキにオープンしたアルテックの最初のストアでは、パブロ・ピカソやフェルナン・レジェの展覧会を開催するなど新しい文化の発祥地に。一方でフィンランドの近代アート展を海外で開催する活動も行ってきた。国際的なモダニズムの思想を取り入れ、それを北欧の視点で解釈したアアルトの思想をフィンランドから世界に広め、モダニズムの旗手としてアート活動を続けた。このマニフェストは、現在もアルテックが行うプロジェクトのイメージづくりのガイドラインになっている。

フィンランドバーチ

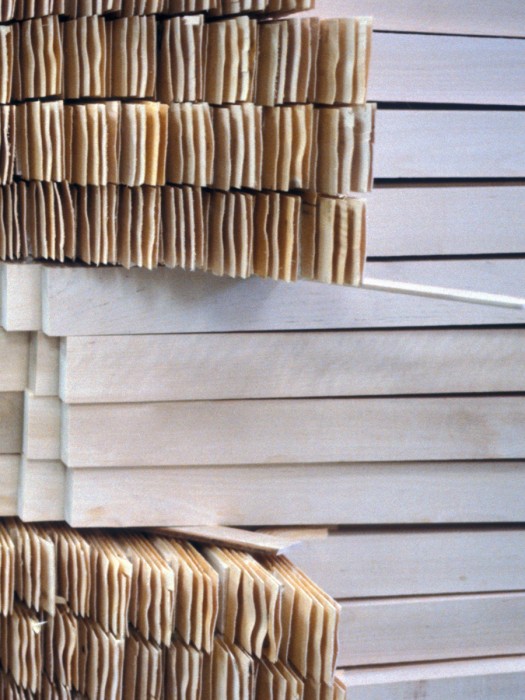

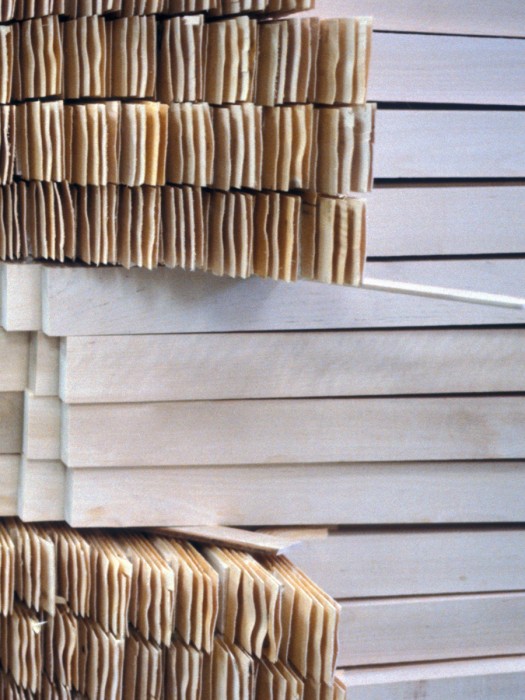

80年経った木材をゆっくり時間をかけてしっかり乾燥させる。

この白く美しい木材がアルテックのモダンな家具の材料。

国土の3分の2を森林が占めるというフィンランド。アアルトは、この木材資源に着目し、冷たくて硬いスチールの代わりに温かみがあり、しなやかな地元のバーチ材を採用した。フィンランドの森林は、多くの樹種からなる混合林のため、樹木の成長が遅い。木の成長に時間をかけることで幹の濃度が非常に濃くなるので、良質で美しい木材になる。また、北欧の土に含まれるミネラル分による木材の美しさを屋外でゆっくり乾燥させることで保っている。こうした木々の中からアルテックはおよそ樹齢80年の木材をプロダクトに使用している。

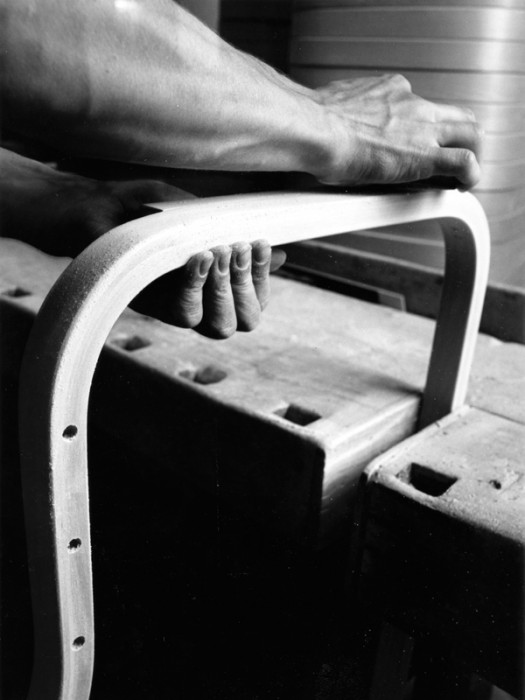

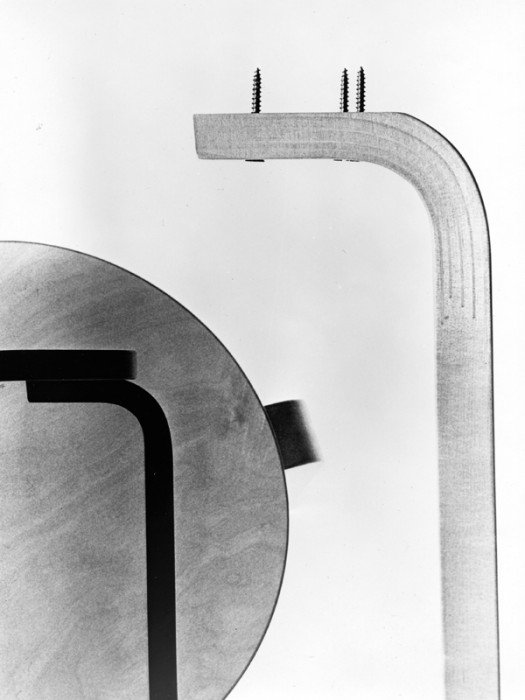

曲げ木の技法

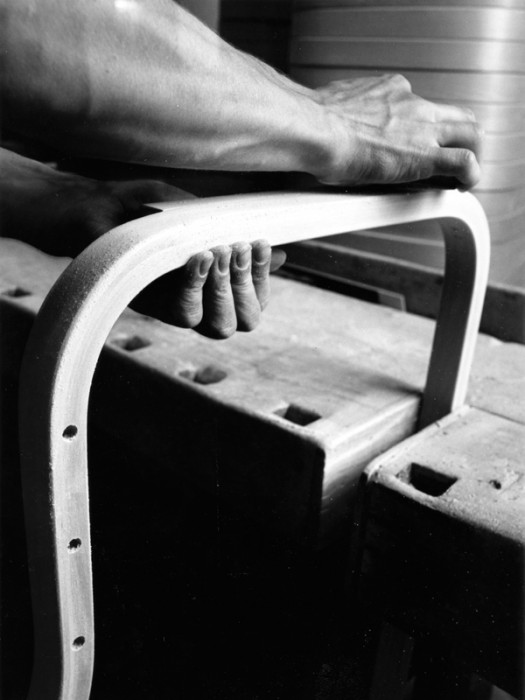

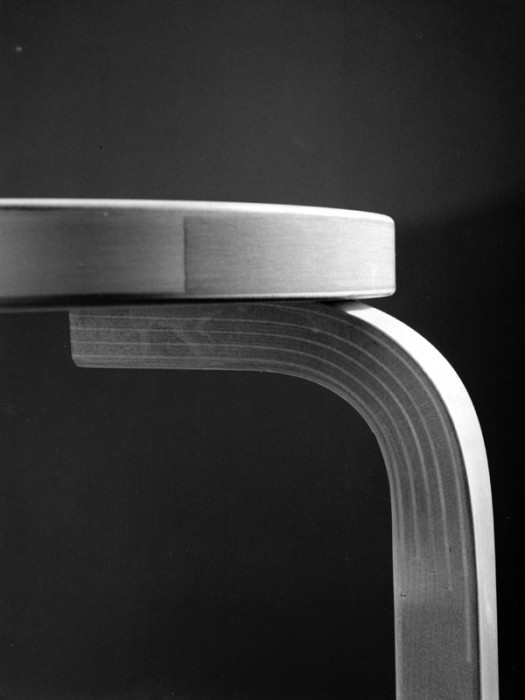

スリットにベニヤを挟むことで曲げやすく強度が増す。

機械で熱して曲げる。

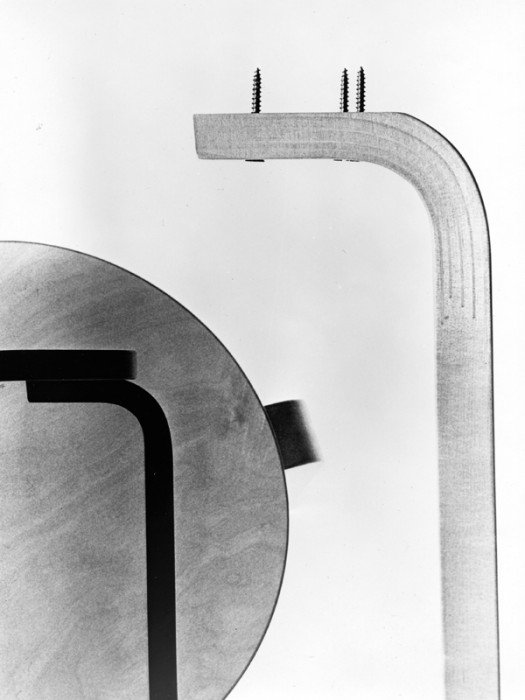

ループ型のラメラ曲げ木。

オープンなカンチレバー型のラメラ曲げ木。

アルヴァ・アアルトは、アルテック創業前の1920年代から曲げ木の開発に取り組み、「L−レッグ」と「ラメラ曲げ木」という曲げ木の技術を完成させ、木材を強度のあるモダンな素材として確立した。金属の代わりに曲げ木を使う技法は当時斬新なものだった。この新しい技術によって、木材の持つぬくもりはそのままで、強度と耐久性の高い製品づくりが可能になり、さまざまな椅子やテーブルに採用された。

「L−レッグ」は、まっすぐな無垢のバーチ材に20cm程度のスリットを5本を入れ、その隙間にベニヤと接着剤を入れ、機械で熱して曲げる。最後に余分な部材を落とし、隙間を木くずでパテ埋めし、ヤスリをかけて仕上げる。スリットにベニヤを挟むことで、曲げやすく、無垢材よりも強度のある部材になる。3年の月日をかけて開発したこの技術は1933年に特許取得された。このL−レッグを用いて最初に誕生したのがスツール 60。

「ラメラ曲げ木」は、ラメラという数ミリにカットしたバーチ材の長い板を、木目が同じ方向になるように重ね合わせ、加圧して曲げる。積層したバーチ材は、スチール製のチューブと同じように曲げることができ、柔軟性や強度もスチールと相当する。ラメラ曲げ木には2種類のループ型とオープン型があり、アームチェアやティートロリー、ウォールシェルフなどのパーツとしてアアルトのさまざまな家具に使われている。今回は曲げ木の技法を使った代表作、スツール 60、ティトロリー、パイミオを紹介する。

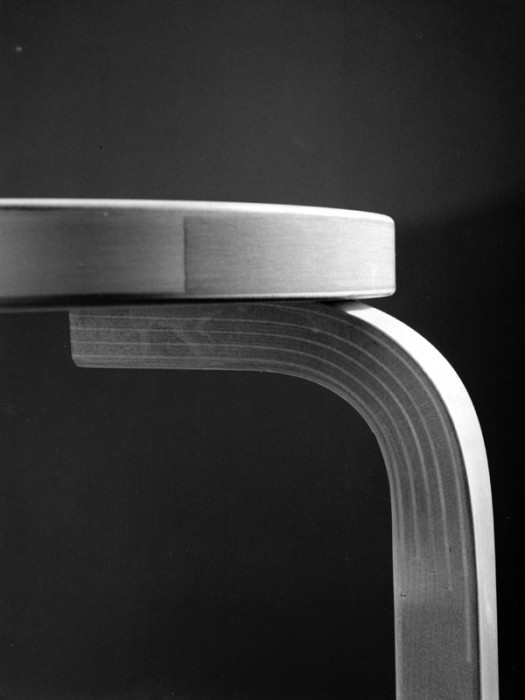

《STOOL 60》

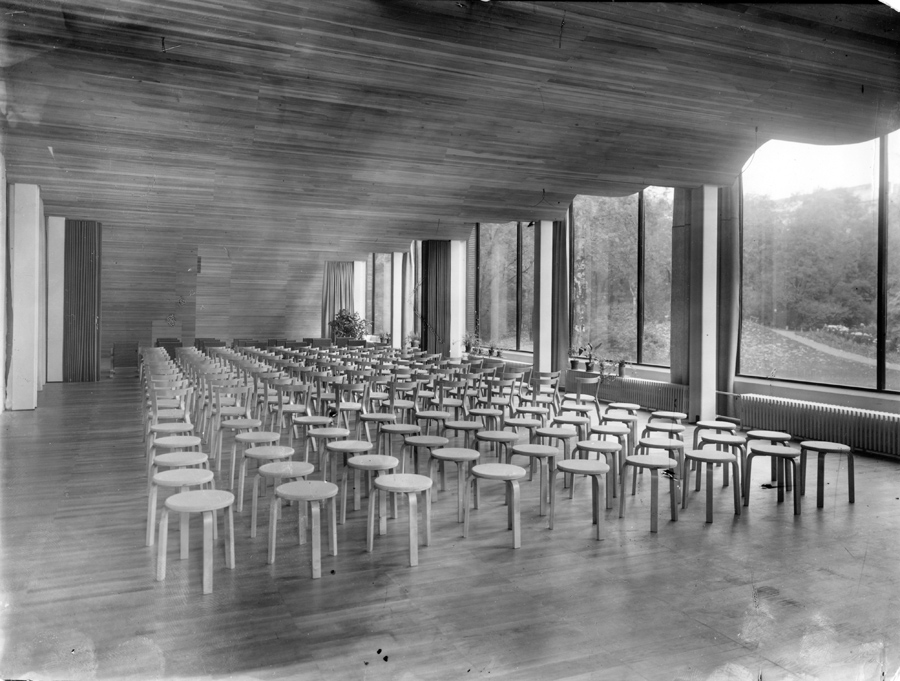

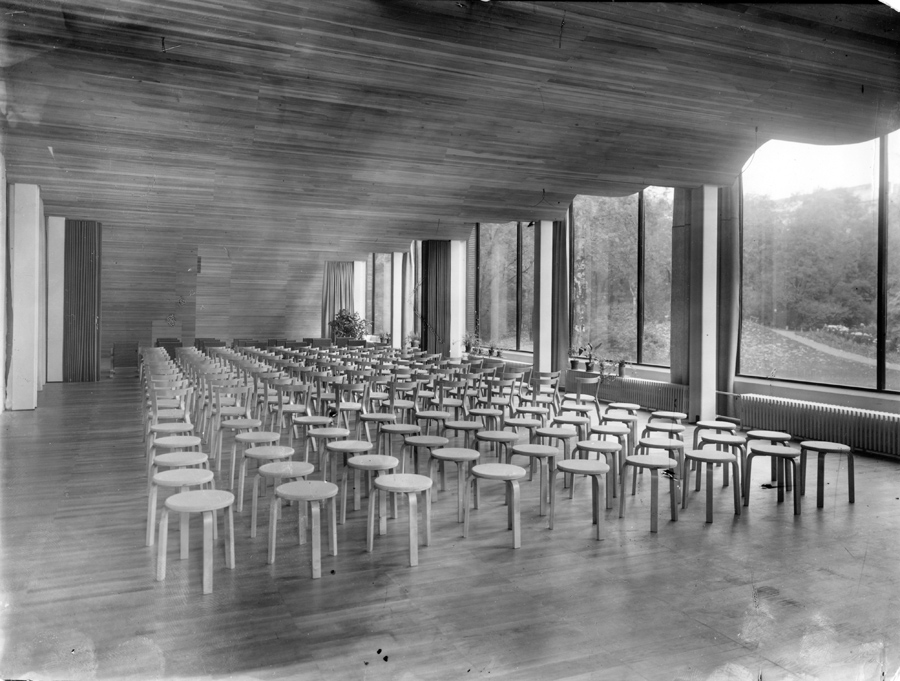

アアルトが手がけたロシアのヴィープリ図書館に並ぶスツール 60。波状の天井が話題になった建物。(1935年)

スツール 60のパーツ。

スタッキングされたスツール 60。らせん状のフォルムが美しい。

パティナと呼ばれる経年による傷などの痕跡。

L-レッグのスリットが見える表面。この美しい断面がアルテック製品の証。

スツール 60 φ350 H440mm ¥22,700

1933年にロンドンで開催された「Wood Only」展で発表した「スツール 60」。アアルトデザインの原点である「L-レッグ」を用いた最初の作品。シンプルなデザインでスタッキングができ、丈夫で長く使える木製のスツールは、展覧会でも大好評を博した。そして1935年、アルテック創立のわずか数日前に完成したアアルト設計のヴィープリ図書館のオーディトリウムに初めて設置された。機能美を追求し極限まで要素をそぎ落とした3本脚の「スツール 60」は、アルテックのアイコンとして、誕生から80年以上経った今でも愛され続けている。

《901 TEA TROLLEY》

アルヴァ&アイノ・アアルトが設計したマイレア邸のリビングに置かれたティートロリー。

木のフレームと大きな車輪が印象的なデザイン。

901 ティートロリー W900 D500 H560mm ¥255,000

1936年にアアルトが手がけたサヴォイレストランでも使用されているワゴン「901 ティートロリー」。印象的なフォルムのフレームは、「ラメラ曲げ木」の技法によるもの。スチールにも負けない強度と耐久性があるので、物をたくさん乗せて運ぶことができる。アアルトが旅を通して触れた英国の紅茶文化や、賞賛した日本の木工技術からインスピレーションを得てつくられたもの。木のぬくもりを感じるあたたかな印象ながらもモダンなデザインで、唯一無二の魅力がある。フィンランドでは、いつかは手に入れたい憧れのティーワゴンとして人気を博している。

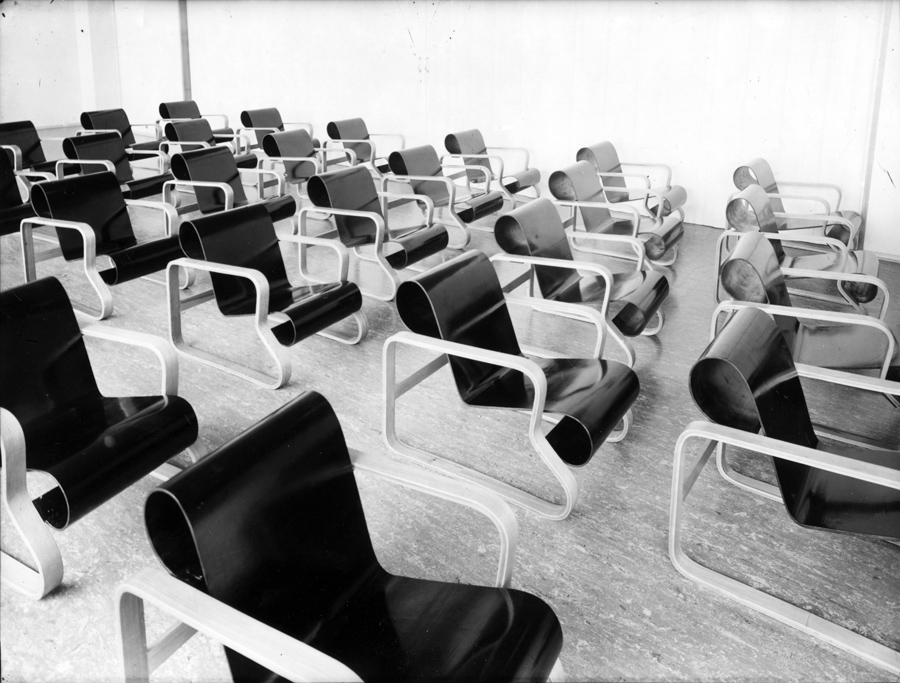

《41 ARMCHAIR “PAIMIO”》

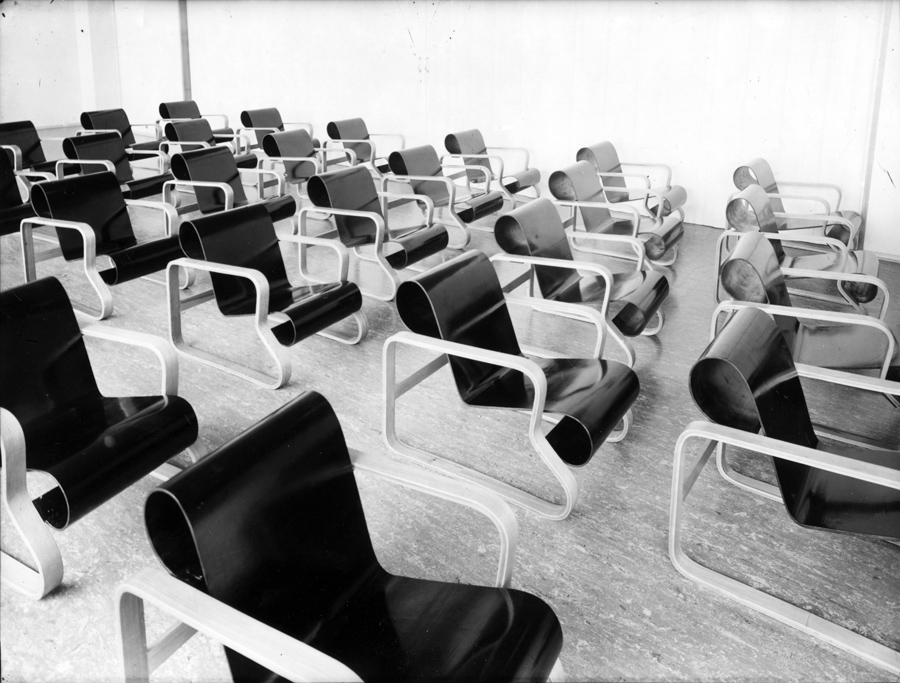

パイミオサナトリウムに並べられたパイミオチェア。

41 アームチェア パイミオ W600 D800 H640 SH330mm ¥430,000

アアルトが建築、内装設計を手がけたフィンランドの結核療養所パイミオ サナトリウムのためにデザインしたアームチェア「パイミオ」。当初は強度のあるスチールチューブで検討していたが、冷たい素材が療養所にはそぐわないと判断し、「ラメラ曲げ木」技法をフレームに採用。この技術により木材を自由に曲げてデザインすることが可能になった。アシンメトリーなフレームと曲線の座面が美しい斬新なデザイン。

Artek designer

アルヴァ・アアルト

イルマリ・タピオヴァーラ

坂茂

コンスタンチン・グルチッチ

ロナン & エルワン・ブルレック © Studio Bouroullec for Artek

アルテックのコレクションの多くは創業メンバーであるアルヴァ・アアルトによるデザインのアイテムだが、近年ではコレクションに、イルマリ・タピオヴァーラやウルヨ・クッカプロなど、フィンランドデザインの巨匠が加わった。そして現在、アルテックはデザインに対する考え方やアプローチに共感する国内外のデザイナーとの協働をスタート。コンスタンチン・グルチッチや坂茂、ロナン & エルワン・ブルレックなど世界で活躍する気鋭のデザイナーとともに80年の歴史で培ってきたフィロソフィーや技術を継承しながら、新たな挑戦を続けている。

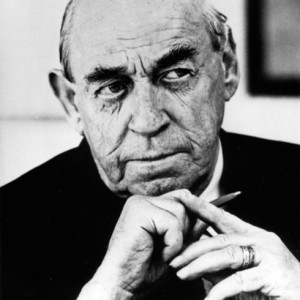

《Alvar Aalto》

左から23 チェア W440 D550 SH450 H840mm ¥41,000 26 アームチェア W610 D680 SH420 H770mm ¥70,000

アルヴァ・アアルトは、1930年に「23 チェア」、1932年に同シリーズ「26 アームチェア」を発表。L-レッグやラメラ曲げ木などの曲げ木の技術が確立する前の貴重な作品だ。当時流行ったモダニズムのデザインを象徴するスチールパイプのカンチレバーの脚を採用した椅子。後にアアルトはカンチレバーを曲げ木で再解釈し、1930年代、バーチ材を用いたカンチレバーの作品を多く発表した。

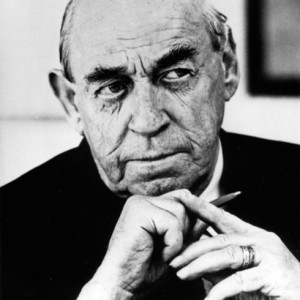

アルヴァ・アアルト(1898ー1976)フィンランド出身。20世紀を代表する建築家。1924年、同じく建築家であるアイノと結婚、公私にわたるパートナーに。建築だけでなく、家具、照明器具、ファブリック、建築金具、などさまざまなアイテムを手がけ、北欧モダンデザインを牽引した。

《llmari Tapiovaara》

1956年にイルマリ・タピオヴァーラがデザインした「マドモアゼル ラウンジチェア」。機能美と快適性を追求したタピオヴァーラを象徴するデザイン。正面から見ると凛とした印象を与え、サイドから見ると女性らしい雰囲気に。たくさん並んだスポークがやさしく背中を支えてくれて、座面は低く座りやすい。

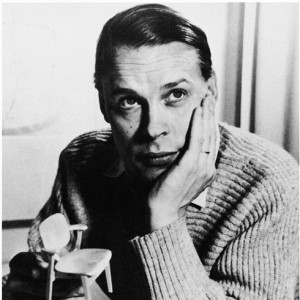

イルマリ・タピオヴァーラ(1914ー1999)フィンランド出身。1930年代にル・コルビュジエに師事した後、ミース・ファン・デル・ローエのオフィスで経験を積んだ。国際的なモダニズムを理解した上で北欧デザインを解釈し、家具をはじめ、ガラスウエア、内装デザインなど幅広く手がけた。

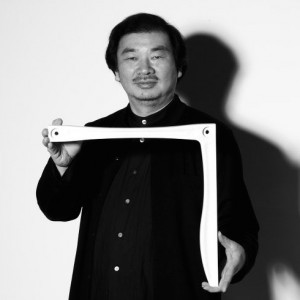

《Shigeru Ban》

10 ユニットシステムベンチ W800 D400 SH440 H840mm ¥43,500(ベンチは2ユニットを使用)

2009年に建築家、坂茂がデザインした「10-UNIT SYSTEM」は、L字のユニットを基本にしたモジュラーシステムで、組み合わせ次第でベンチやチェア、テーブルなどさまざまなアイテムに変容する。L字パーツのみで座面や背もたれ、脚を形成する。フィンランドの建材メーカーUPM、アルテック、坂茂との協働で、UPMプロフィという、紙管と同じ構造と原理で設計された、焼却やリサイクルが可能な新素材を開発した。

坂茂(1957ー)世界的に有名な日本の建築家。 1985年に坂茂建築設計を設立。紙や段ボール、竹などを構造材として使用する手法は独創的で広範囲にわたる。

《Konstantin Grcic》

KG002 ライバルチェア W59 D52 SH46 H78mm ¥86,000

2014年、コンスタンチン・グルチッチがデザインしたチェア「ライバル」。グルチッチらしいグラフィカルな印象のモダンなデザイン。アームと背面はラメラ曲げ木の技法を用いたバーチ材を使用。アルテックで受け継がれてきた技術を用いることで、その伝統が継承された。「ライバル」は、競争という意味ではなく、歴史あるアルテックとアルヴァ・アアルトを尊重しながら、自らの新しいデザインと挑戦への自信を込めて名付けられたもの。アルテックでは珍しい回転式チェア。

コンスタンチン・グルチッチ(1965ー)ドイツ・ミュンヘン生まれ。ジャスパー・モリソンの元で経験を積む。ヴィトラ、フロス、イッタラ等のデザインを手がけ、多くの作品がMoMAのパーマネントコレクションに選定されている。

《Ronan and Erwan Bouroullec》

REB001 カアリテーブル W2000 D850 H740mm ¥223,600〜

2015年のミラノサローネで発表されたロナン&エルワン・ブルレックデザインによる「カアリ」シリーズ。シンプルなデザインの中に、独特の存在感を放つテーブル。アアルトが開発し、スツールやテーブルなどさまざまなアイテムに展開したL-レッグを初めとした「システム」という考え方をヒントに、薄く湾曲したスチールと木材による部品をシステムとして、さまざまなテーブル、壁付け式のデスク、棚に採用した。Kaari(カアリ)はフィンランド語でアーチの意。

ロナン・ブルレック(1971ー)エルワン・ブルレック(1976ー)フランス出身。兄弟でデザインを手掛ける。世界中から注目を集め、作品はパリのポンピドゥー・センターやMoMAのパーマネントコレクションに選定されている。

《Alvar Aalto × Ronan and Erwan Bouroulle》

ホワイトトップのカアリテーブルにスツール 60が並ぶ。ひとつだけ置いたブラックモデルがアクセントに。

翼型のスチールレッグが四方に広がる丸テーブル。3本脚のスツールが控えめに主張。

すべてを黒で仕上げたミニマムなデスクとバーチ材のスツール。上品でモダンな印象。

1933年にアアルトがデザインした「スツール 60」と、2015年にロナン & エルワン・ブルレックがデザインした「カアリ」のテーブルのシリーズが同じ空間で美しくフィットする。カアリはアルテックの伝統を尊重しながらも、ブルレック兄弟の斬新な視点でデザインされた。誕生から80年以上経った名作と気鋭デザイナーによる新作、それぞれが主張し過ぎず、お互いの個性を際立たせている。