こんなスツールを作りたい! Part1「WOODWORK CENTER」で

オリジナルスツール作りに挑戦。

DIYの基本を学ぶ

今流行りのDIY。温かな無垢の木を使った家具を自分の手で作ってみたいけれど、何から始めてよいか分からない….。そんな時は木工教室やワークショップに参加してみてはいかが? 初心者でも取りかかりやすいプログラムが組まれ、使いやすい素材と必要な道具をセット。基本的な道具の扱い方や注意点なども教えてくれるから、失敗することなくオリジナルの作品が完成する。今回は木工DIYライフの発信拠点「WOODWORK CENTER」で、スツール作りを教えてもらった。その工程の全てを、3回に分けてリポート。

しっかりと頑丈な丸スツールは、丸1日の作業で完成。上の座面は自分の好みの生地で作ることができる。

職人技術が詰まったスツール

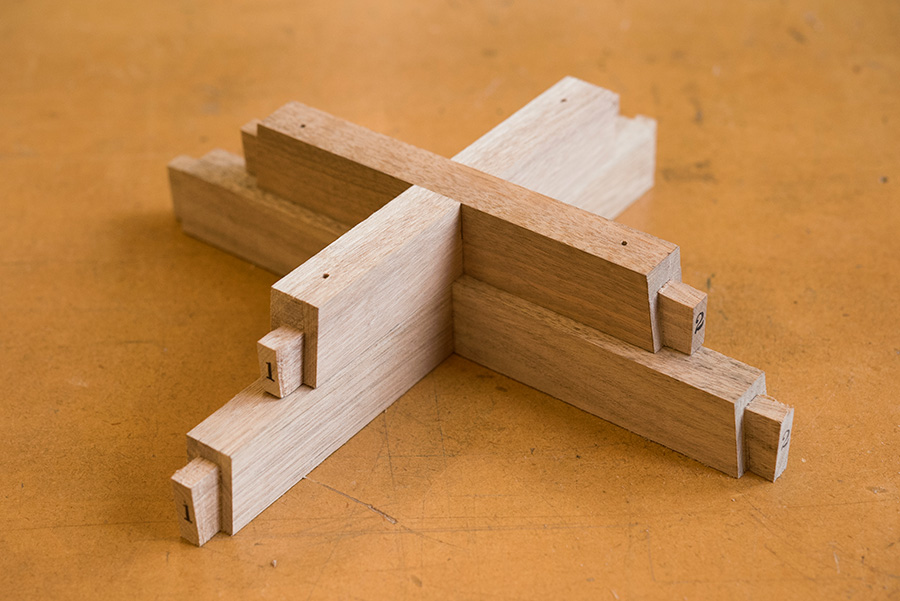

今回作ってみるのは、くるみ無垢材を使ったシンプルでスタンダードな丸スツール。木と木をつなぐ「ほぞ組み」、中心の十字部分を接合する「相欠き」など、家具作りに欠かせない技法が詰まっているから、初めてDIYをする人、これから色々と作っていきたい人にもおすすめのプログラム。

第1回は木製スツール作りの要とも言うべき構造加工のところまで。難しい技術も必要だけど、ここにしっかり取り込むことが成功のポイント。用意された材料、道具を確認してスタート。

第1回は木製スツール作りの要とも言うべき構造加工のところまで。難しい技術も必要だけど、ここにしっかり取り込むことが成功のポイント。用意された材料、道具を確認してスタート。

材料は脚と貫、座面とクッション。これを加工して組んでいく。

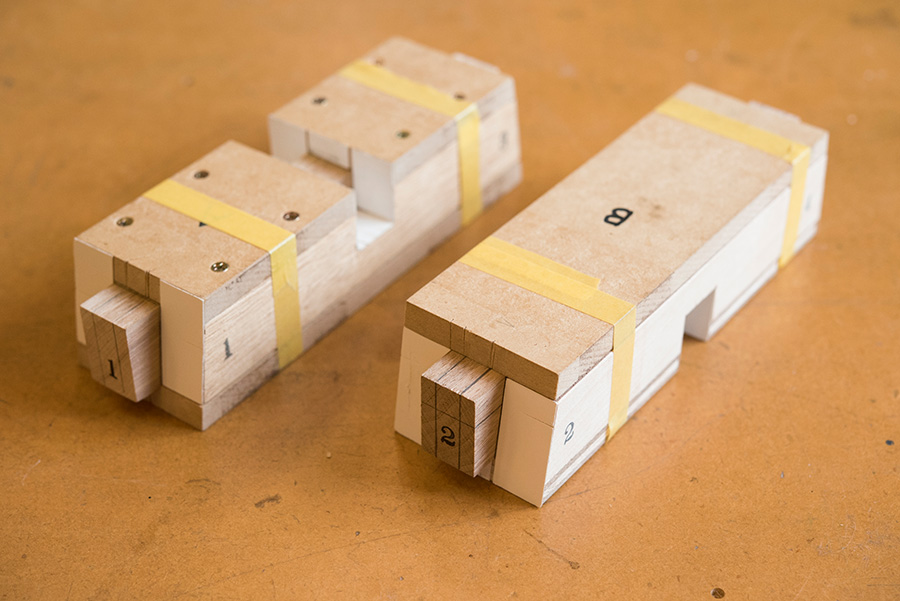

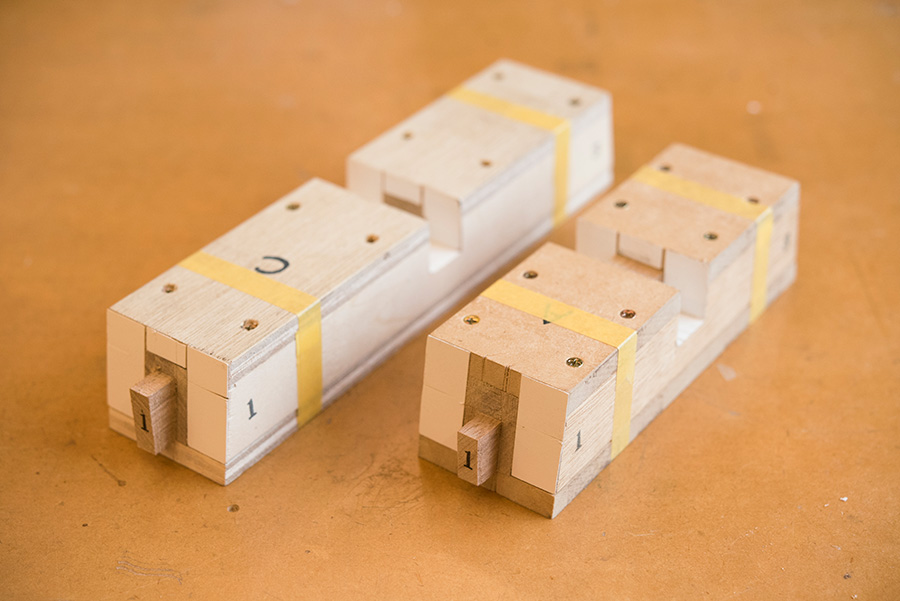

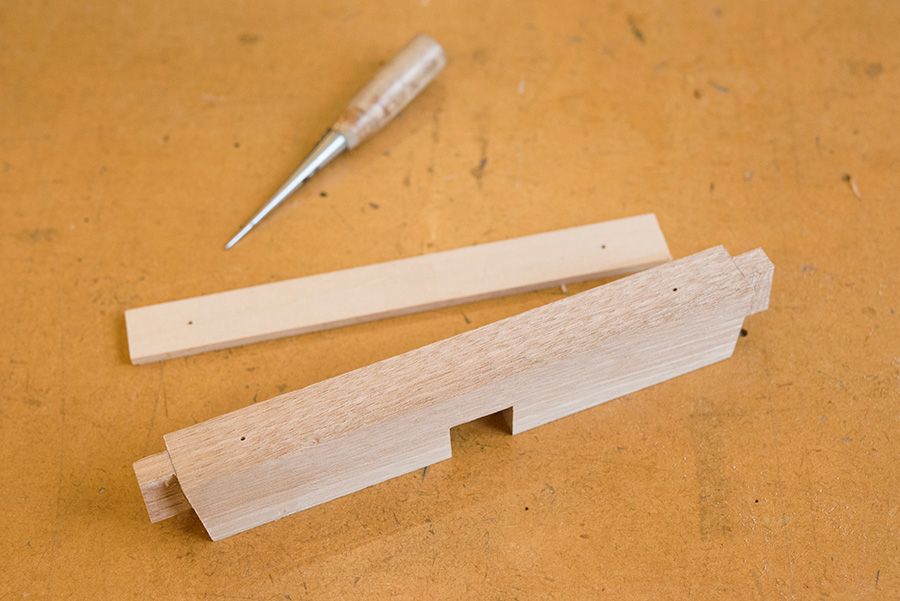

治具、当て木、穴位置定規。加工する時にあると便利なモノがスタンバイ。

ノコギリ、ノミ、目打ち、玄能、固定させるためのバイス、マスキングテープをセット。

接着や固定を補助する端金にFクランプ、当て木、サンドペーパー、ダボキリ、インパクトドライバーなど。

材料を固定し切り落とす位置を指定してくれる治具。番号を合わせて貫材(十字の材料)を取り付ける。

加工するための線「墨」をぴったり合わせるのが大事。治具に取り付けたら、マスキングテープを2カ所に貼って固定する。

治具に固定したところ。

バイスを作業台にセット。治具ごと固定してスタンバイ。

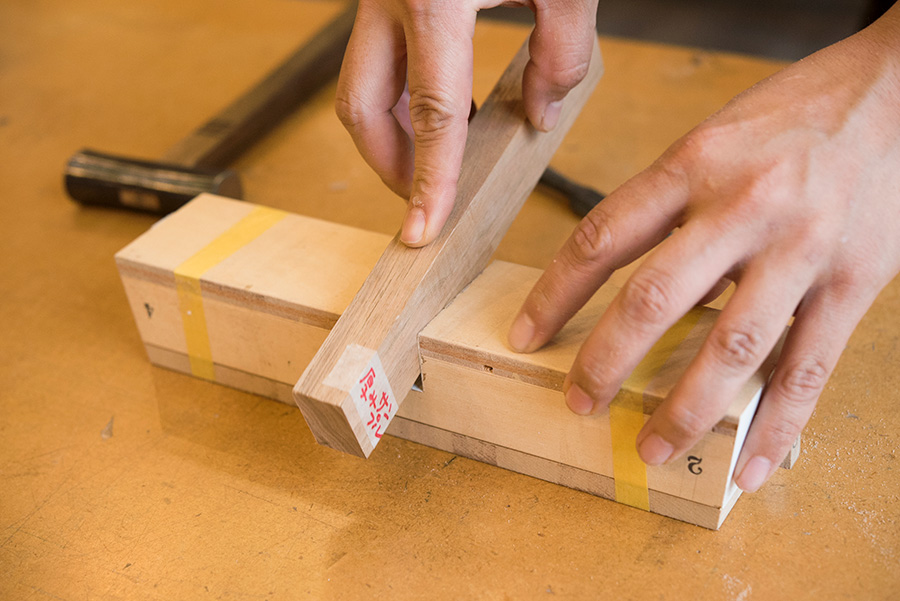

スツールの脚の穴に十字の「貫」を接合させるための突起「ホゾ」を、刃のピッチが細かい胴付ノコギリで切り出していく。

胴付ノコギリは横引きと縦引きの2種類。繊維の集合体である木を、繊維に対して平行に切るか垂直に切るかで使い分ける。

縦引きで繊維と平行に切り落としているところ。繊維に対して垂直にカットするときは横引きを使う。まっすぐ刃を動かすのがポイント。

「ホゾ」をとったら各ホゾ穴に入れてみて確認。

目で確認しながら線に沿って美しくカットするとこのように。

ぐらつきのないスツールを作る

接合部に隙間が少しでもあれば、スツールを立てたときガタガタとぐらつく原因に。ぴったりと収めるためには、一度差し込んでみるなど確認しながらの作業が必要。カットする工程を誘導してくれる治具や、穴あけ位置を指定する定規があれば正確に行える。構造加工までをしっかりと行っておくことが、丈夫でしっかりとしたスツール作りの基本といえそうだ。

Fクランプをテーブルに固定し、「貫」の中央の接合部「相欠き」を、玄能とノミで欠き取る。

「相欠き」に厚みサンプルを差し込んで、入るかどうか確認。

これで「貫」が完成。

座の取り付け穴をあける材料。穴位置定規で印をつけると正確。

穴位置定規を当てて、目打ちで上から穴の印をつける。

インパクトドライバーで印のところに穴をあけていく。途中で細めのキリに付け替えて、貫通するまであける。

仮組みをしてみる。手でぐっと押して入るくらいがベスト。

脚にはダボ穴をあけ、構造加工はこれで終了。

仮組みをしているところ。まず1本の脚に上下の「貫」を組み合わせる。

隙間がないかどうか確認。ある場合には調整が必要になる。

座面まで組み合わせるとこの形に。第2回では美しく組み立てるポイントを詳説する。