和のしつらえ『桃の節供』冠に和紙で作った

桃の花を飾る

シンプルで豊かなしつらえ

日本の細やかな季節の移り変わりを大切にした花を発信している『花屋 務』の橋本冠斗さん。日本の文化を再発見できるしつらえを案内いただいた。

3月3日は現代の私たちにも馴染みの深い『桃の節句』。

江戸幕府が式日(宮中で行う儀式のある日)として定めた五節句のひとつに『桃の節句』がある。五節句は他に1月7日の『七草の節句』、5月5日の『端午の節句』、7月7日の『七夕』、そして9月9日の『菊の節句』と続く。

「雛祭りは、平安時代の宮中で行われていた、穢、邪気を払う行事でした。自分の分身を作り、水に流します。

雛人形を飾る今の形に近くなったのは、江戸時代になってからと言われています」。

雛人形の男雛の冠に見立てた立纓冠に桃の花をさしたシンプルなしつらえで、桃の節句を祝う。

烏帽子は橋本さんが杉の芯材を掘り出して作った。

冠と纓(えい)に、桃の花を飾る。挿頭(かざし)は、平安時代の貴族を中心に盛んに取り入れられた飾りで、冠や烏帽子に季節の花を挿していた。

神聖な桃の木を和紙で作る

桃は邪気を払う神聖な木、不老長寿や魔除けの力があると信じられていたことから、古代中国では厄を払う行事の一環として桃の花を冠に飾っていた。この風習が日本に伝わり、桃の花を飾るようになったと言われている。

「平安貴族の間で紙細工が流行すると、本物の草花から、和紙や絹で桃の花が作られるようになりました」

平安時代の宮中にいる気分で、桃の花を和紙で作ってみよう。

かつては生花を飾ったが、平安時代に和紙で桃を作るようになった。

用意するもの:和紙、水引、オアシスで作った花の立体的な形を作るための型、岩絵具、木工用ボンド、はさみ。

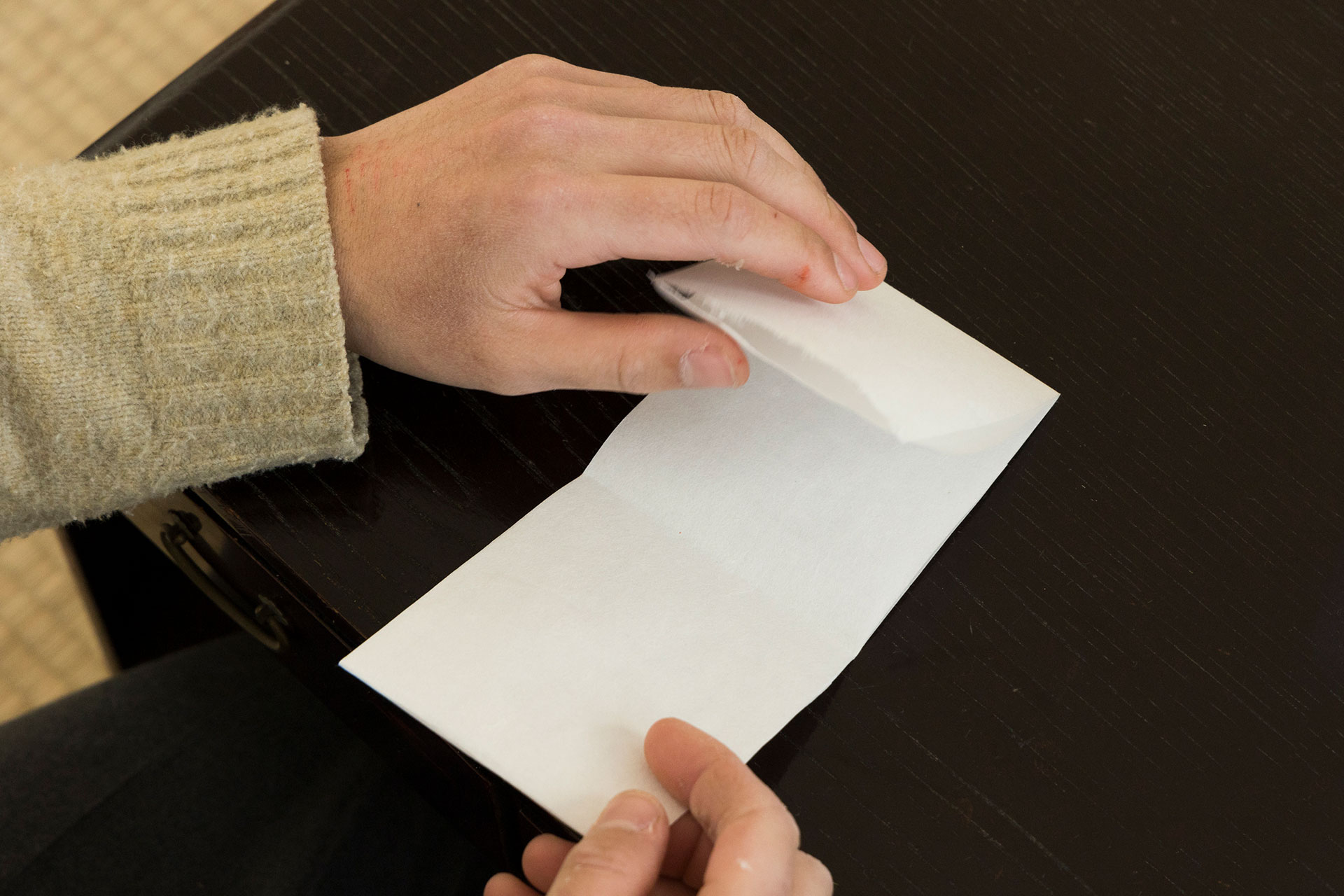

複数の花びらを作るため、和紙を折って重ねる。

桃の花びらは5枚。花の形に和紙を切り抜く。

立体的な花びらにするため、和紙を水に浸す。

花びらを型に入れて押しながら、立体的な形にする。

『花屋 務』の橋本冠斗さん。季節のしつらえを発信・販売。ワークショップやイベント、ホテルやショップの装花で活躍中。

桃の花に健やかな幸せを願う

硬いつぼみが徐々にほころぶ梅の花を表現するため、和紙の花びらを丸く作りたい。

そのため、立体的な花びらの型を作っておき、そこに濡らした和紙を押し当てて形を作る。

「型は花を活ける時に使うオアシスを彫って作りました」

水に濡らした和紙との相性もいい。

桃の薄いピンクは、岩絵具で表現。

「重ねた和紙の下側まで染み込ませるように塗っていきます。一番上の1枚は濃くなりすぎるので使いません」

乾いたら1枚づつに剥がして分け、ボンドで花びらどうしをつけながら桃の花を作っていく。花芯は水引で作る。

上巳の節句が3月3日に定まったのは、室町時代頃と言われている。まだこの頃は、祓いの行事だった。華やかな女性のお祭りになるのは、戦国の世が終わり、世の中が平和になった江戸時代からのこと。幕府の大奥でも雛祭りを行うようになった。江戸中期には雛市が各地に立ち、ますます華やかに。しばしば幕府は雛人形の華美を禁じたほどだった。

しかし時代は変わっても、桃は春の訪れとともに明るく健やかな成長を願う花であり続けた。

春を祝う季節のしつらえとして桃の花を楽しみたい。

赤と白の絵の具を混ぜながら、色を塗る。

色を塗った花びらを乾かし、乾いたら剥がして1枚づつに分ける。

楊枝にボンドを取り、花びらどうしを重ねて付け、立体的な桃の花を作る。

水引を切り、桃の花の花心に見立てる。

水引にボンドをつける。

花の中心に水引をつける。