卓上松飾りで迎えるお正月松を生き生きといけ、

新しい年を迎える

初めての松飾りを楽しむ

いけばなとは、自然のありようを拝借した表現。太陽の恵みを求めて枝を伸ばす植物のエネルギーをそのまま生かし、野にある姿をいかして据えれば、おのずと心が動く花になる。

けれど、頭の重い花材をこの角度だ!と決めて花器にさしても、重心との兼ね合いもあってクルンと下を向いてしまい四苦八苦……そこがいけばなの難しさでもある。思い描いていた角度にいけるには熟練の技が必要だ。

そこで今回は入門編として、オアシス(給水フォーム)を使って教えていただいた。

「初心者向けに剣山を使ういけばなもありますが、そもそも剣山を使うことを良しとしない方もいらっしゃる。今回はそうした手段に縛られず、誰もが楽しめるようオアシスを使って、植物の持つ自然のエネルギーを楽しみましょう」

渡来さんはワークショップで、“持って帰るいけばな”として、オアシスを入れたうつわにいけて花器ごと持って帰れるレッスンも行っている。

「いけばなっておもしろいね、と思ってもらうために始めました。花材も現代の暮らしに合わせてアップデートしています」

松飾りだからといって和の花材に限定しなくてもよい。ダリアやラナンキュラスといった人気の花材も積極的に使う。

花材は市場で仕入れたものだけでなく、野山からいただいてくることも。

渡来さんが拠点にしている鎌倉の、自然の南天をゲット。

渡来 徹(わたらい とおる)。花道家。鎌倉二階堂を拠点に活動中。 いけばな教室『Tumbler&FLOWERS』を主宰。店頭やイベントなどの装花に加え、レギューラーのお稽古のほか、SNSを使ったレッスンやセミナー、ワークショップなどを開催。必要最小限の花材、線を活かした作風が海外でも評判を呼び、活動の幅を広げている。

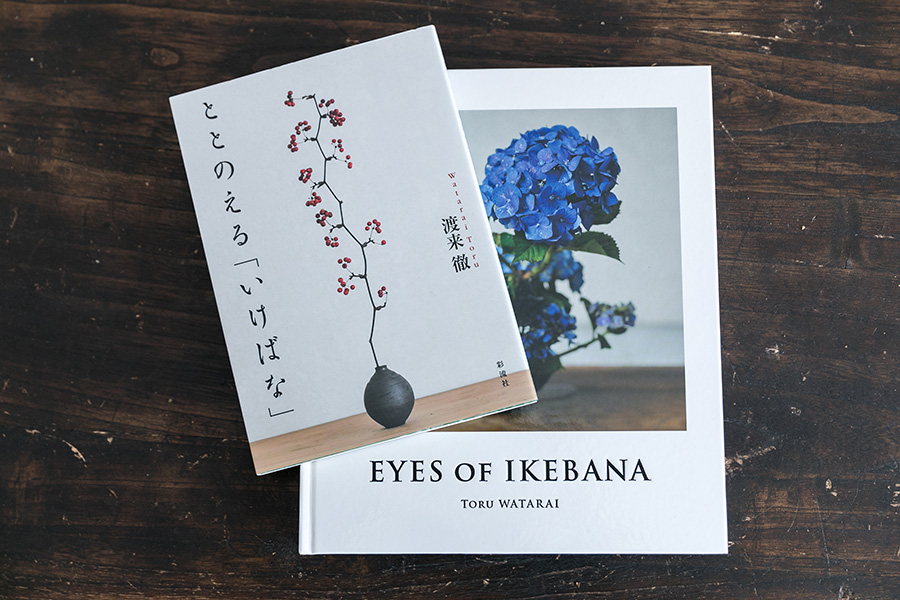

渡来さんの初の作品集『EYES OF IKEBANA』(Hijiki.)。近著に『ととのえる「いけばな」』(彩流社)。

松飾りは歳神様を迎え入れる場所

今回の松飾りは、しなやかに伸びる枝が美しい女松(赤松)を使った。

「松飾りは歳神様を迎え入れる場所なので、針葉をきれいに拭き清め、枯れた葉や折れた葉を取り除いて整理します。このひと手間で松は見違えるように凛とします。

いけばなを始めた頃に正月飾りの花材にはなるべく鋏を入れぬよう教わりましたので、いまでも松飾りをいける時はなるべく鋏を入れないよう心掛けています」

細くしなやかな枝ぶりが特徴の女松(赤松)を使う。

歳神様の依代となる松の針葉ですから、さらしで拭き清めましょう。

拭いた後に傷んだ葉を抜く。この一手間が仕上がりの美しさを左右する。

花器にオアシスをセットする。器の中で動かないようきっちりと詰める。

植物が美しく見える角度を探す。「この松はあまり角度をつけず立ち上がる姿でいけるときれいですね」

見つけた角度を保つようにオアシスにさす。

植物の個性を引き出し、生き生きといける

新しい年を迎えるお正月のいけばなは特に生命力を感じながらいけたい。

花には生き生きと見える角度がある。このダリアも花の茎をよく見ると、表裏で茎の色合いが違って若干の傾きが感じられる。「もともと咲いていた角度を意識すると、花が持つエネルギーを感じられるいけばなになります」

向きを確認したダリアは花が松を仰ぎ見るようにオアシスにさすと両者の関係性がうまれる。

赤や黄色の花材を選んでお正月らしい華やかな仕立てに。「早春の黄色い花材といえば菜の花。ですが、ここではモダンなインテリアにも幅広く合うようラナンキュラスを選びました」

シート状で販売されているハイゴケにスプレーで水分を与える。

ハイゴケでオアシスを覆う。

完成。材料は女松と南天。花は手前から、アオモジの蕾、赤いダリアと紫と黄色のラナンキュラス、奥にスプレー菊。

横に伸びる松の美しさをいける

上で間引いた花材を使って、枝ものを思い通りの角度にいける方法を教えていただいた。

「太陽の光を求めて、枝が横に伸びながら葉は上を向く姿を見せたかったので、お正月らしい凛とした姿の白磁の花器を選びました。

飾る場所によって光の差す方向が違うと思います。明るい場所に向かっていくようにいけると、さらに生き生きしてきます」

花器に松を入れ、角度を確認。

花器の内壁に沿うように斜めに鋏を入れ、さらに竹ひごをはさむための切り口を作る。

斜めにカットし、切込みを入れた松に竹ひごを挟む。

黄色のスプレーギクを添えて。